【编者按】

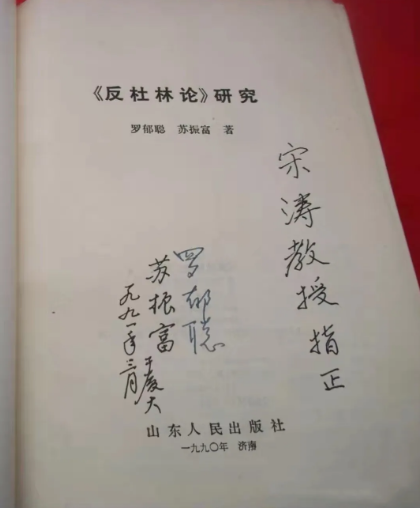

今年是经济学系罗郁聪教授诞辰100周年。罗郁聪教授生前参与创建厦门大学经济学院并任副院长,曾任厦门大学台湾研究所副所长、中国《资本论》研究会理事、《厦门大学学报(哲社版)》主编,享受国务院政府特殊津贴。1993年,由他创建并作为学术带头人的厦大马克思主义经济思想史专业获得国务院学位委员会第五批新增马克思主义经济思想史博士学位授权点,这是当时全国第一个以马克思主义思想史为研究方向的博士点。其学术研究主要集中于恩格斯思想研究领域,出版《恩格斯经济思想研究》《恩格斯与〈资本论〉》《〈反杜林论〉研究》等多部著作。

值此罗郁聪教授诞辰100周年之际,他的博士生(2004届)、北京工商大学郭毅教授撰写了《追忆恩师罗郁聪教授》一文以资纪念。

2021年,中国共产党建党百年,也是厦门大学建校百年。2021年10月1日,也是我的授业恩师,厦门大学经济学院博士生导师、共产党员罗郁聪教授百岁诞辰。近日来,与罗郁聪老师相处时的点点滴滴,时常涌上心头,无法释怀。

追忆恩师

罗郁聪老师1921年10月出生于福建闽侯,1947年厦门大学经济系毕业,师从著名经济学家、《资本论》翻译者王亚南先生。留校任教后,罗郁聪老师执教长达60多年,曾担任厦门大学经济学系教授、博士生导师,并兼担全国综合性大学《资本论》研究会顾问,福建省《资本论》研究会和经济学会顾问,中国马克思恩格斯研究会顾问、中国《资本论》研究会理事,厦门大学经济学院副院长、台湾研究所副所长,《厦门大学学报》(哲社版)主编等职,是享受国务院政府特殊津贴专家。罗郁聪教授于厦门大学创设了全国第一个马克思主义经济思想史博士点,培养了一大批长期致力于马克思主义学说教学研究的中青年学者。

我于1999年夏天,经厦门大学哲学系苏振富教授引介,认识了罗郁聪老师。苏振富老师是罗郁聪老师一生的挚友,是学术研究上的长期合作伙伴。罗郁聪老师的学术专长在于从恩格斯视角研究马克思的学术思想。当年,罗郁聪老师在给经济学院研究生、博士生开设“马克思主义经典著作选读”课程时,重点讲授恩格斯所著的马克思主义百科全书式经典巨著《反杜林论》。教学过程中,罗郁聪老师深感不能仅从经济学视角研究和讲授《反杜林论》,应该进一步深入分析《反杜林论》经济学语境中所蕴涵的哲学思想。于是他邀请厦门大学哲学系苏振富教授和他一起为博士生讲授《反杜林论》。苏振富老师毕业于北京大学哲学系,是国内著名的马克思主义哲学史专家,北京大学黄楠森教授主编《马克思主义哲学史》八卷本的主要撰稿人。两位老师在《反杜林论》的教学当中,深感彼此之间在学术观点、教学理念等诸多方面的高度契合,甚至在写作的笔法文风上也是十分相似,于是商定共同写作《<反杜林论>研究》。而两位老师的此次合作,也促成我从马克思主义哲学转向政治经济学的学习。

我总觉得自己是幸运的,能够在厦门大学这样一个具有浓厚马克思主义研究传统的环境中度过人生中最好的十年时光。罗郁聪教授、苏振富教授都是具有真诚马克思主义信念和深厚学术素养的学者,数十年如一日坚持马克思主义理论的研究。求学期间,两位老师奖掖后学、提携晚进,从马克思主义哲学史和经济思想史领域引导我进行学术训练,而两位老师所共同致力于现代社会主义的研究,也为我打开了关于科学社会主义运动的认知之门。

当年,导师罗郁聪先生在课堂上的讲授和课堂下的交谈,至今依然历历在目。一次一次长达数小时的电话交流,使我受益匪浅。在我的博士论文进展最为紧张的时候,罗老师和苏老师多次来到我的宿舍,关心我的生活和论文进展情况。老师们的信任和鼓励使我获得了平和的心态,保证论文的顺利完成。

自2001年9月正式投入罗郁聪老师门下,至今已有整整二十年了。入学初期,罗郁聪老师就向我们博士生讲述他的启蒙恩师王亚南教授的格言:“一定要有‘定见’,不能有‘成见’”。所以,罗郁聪老师数十年如一日,坚定信念,为发展马克思主义理论而长期坚持“保持原样”(恩格斯语)并积极进行“诚实探讨”(马克思语)。在《现代社会主义论》文集的前言中,罗老师写道:“我今年已经76岁了,从青年到老年,整整半个世纪读马克思主义的书,在中国共产党领导下当一辈子教师。50年来自认为尚能读书不唯书,尊上不唯上,以科学的态度对待科学的马克思主义理论。”时隔多年,老师当年关于如何坚持马克思主义和如何发展马克思主义的教诲,依然是我在教学科研中一直坚持的信念。

2013年的那个夏天,是一段令人心碎的记忆。苏振富老师和卢江师弟给我打来电话,说罗老师身体不好。其实,92岁高龄的罗老师当时已卧病在床多日,长时间处于昏迷状态。我得知消息后,赶回厦门,和苏振富老师一起到厦门大学医院探望罗老师。

到了医院以后,隔着病房门的玻璃,可以看到罗老师正在休息睡觉,他的大女儿罗平老师正陪在身边。我和苏老师在病房边上等了一会儿,罗平老师出来说,罗老师醒了,可以进去看望,同时也提醒我,不要提及可能引发老师精神亢奋的话题,避免影响老师的健康。

罗老师见到苏振富老师和我,十分高兴,但他已然想不出我的名字。可以感知罗老师正全力回忆,却又不好意思问我名字的那种神情。由于老师当时已听不清声音,我拿了张纸,写下自己的名字,老师看后释怀大笑。他与苏振富老师和我聊了二十多分钟,很详细地问及了我在北京的工作、生活及研究课题进展情况。罗平老师随后提醒我们不能让罗老师长谈,我和苏老师起身,打算告辞离开。

罗老师一把拉住我的袖子,示意我坐下。随后,他很认真地交待了我三件事情:第一,一定要做真正的学问;第二,善待学生并认真培养学生;第三,将主要的时间与精力投入教学科研,产生社会价值。然后,示意我和苏振富老师可以离开了。走到病房门口,我再次回首,却见老师双手抱拳,向我们拱手作别!这是老师留给我最后的印像。

事后,罗平老师告诉我,这也是老师最后岁月中极少的一段清醒时刻。一个多月后的一个上午,我在北京工商大学给本科生讲完一上午的课,下课铃响时,接到了卢江师弟打来的电话,说罗老师已然仙逝。那天,我一个人在学生离开后空空的大教室里,坐了很久。回到厦门,在告别仪式上,罗师母杨菊卿老师和罗郁聪老师的家人、同事、学生们用轻音乐而不是哀乐送别罗老师。老师的一生十分完美,有坚定的信仰和富足的精神世界,有幸福的家庭和热爱他的学生们,的确无须志哀。

传承是最好的追忆,作为教育工作者,我辈当尽力传承罗郁聪老师等这样学者的科学思想和人格精神,只有这样,我们所致力的教育事业方能枝繁叶茂,郁郁葱葱!

文/郭毅